記事概要

近年、「年収の壁」という言葉をよく耳にするようになりました。特に、パートやアルバイトで働く方にとって、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減ってしまうという問題があります。その中でも、特に注目されているのが「103万円の壁」です。この「103万円の壁」を178万円に引き上げるという国民民主党の政策が大きな話題となっています。

この記事では、この政策について、その背景や課題、今後の見通しなどを分かりやすく解説します。

記事のポイント

- 12月9日週の動き:自民党、公明党、国民民主党の3党が「103万円の壁」を178万円を目指して引き上げることで合意。

- 国民民主党の主張:基礎控除の引き上げにより、所得税が非課税になる年収を178万円に引き上げることを目指す。

- 課題事項・懸念事項:税収減や社会保険制度との整合性、制度設計の複雑化など。

- 現在議論されている事項:具体的な引き上げ額や実施時期、財源の確保方法など。

- 今後の予定:12月末までに具体的な引き上げ額を決定する見込み。

本文

103万円の壁とは?

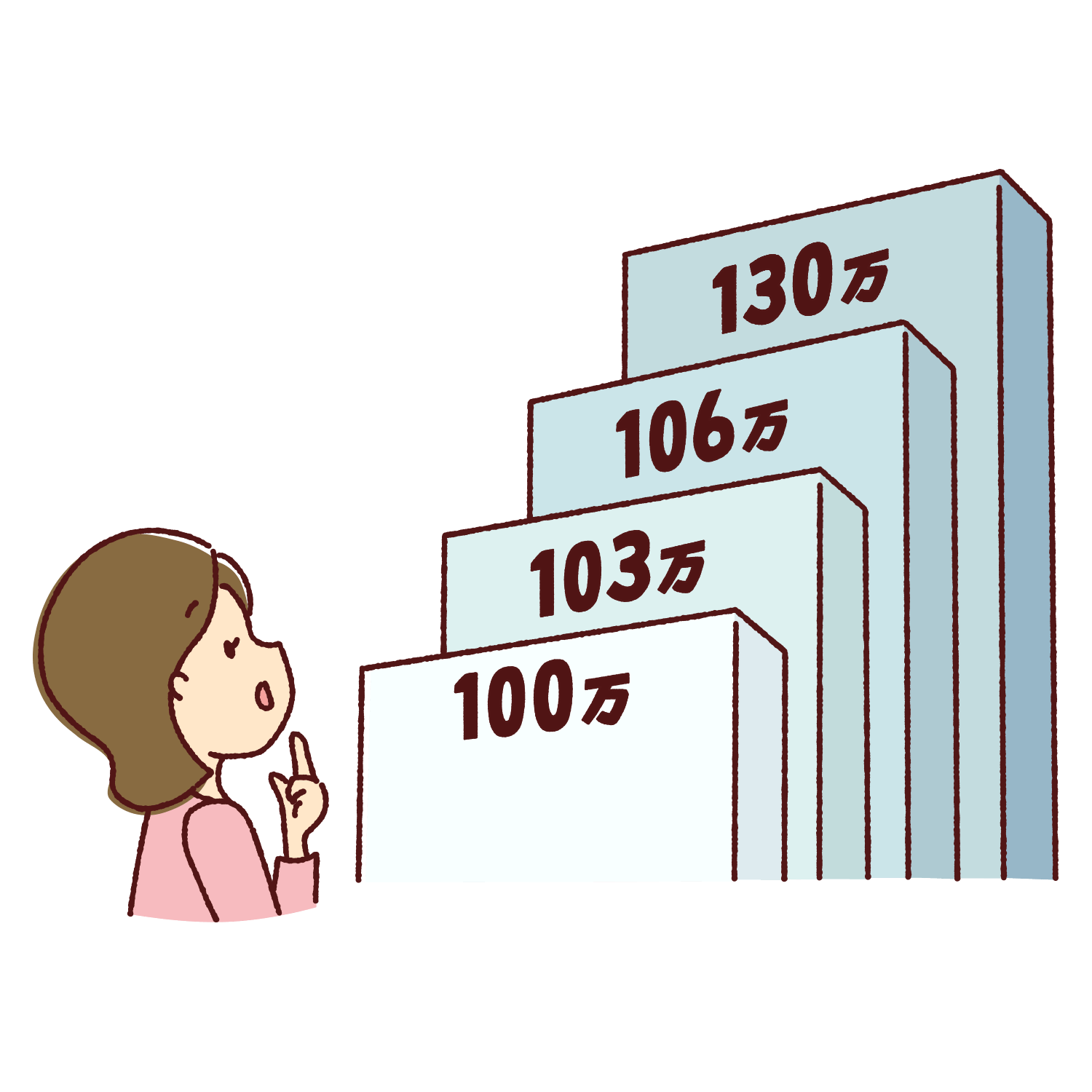

「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると所得税が発生するラインのことです。これは、所得税の計算において、すべての納税者に適用される基礎控除48万円と、給与所得者に適用される給与所得控除の最低額55万円の合計が103万円となるためです。

| 控除の種類 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 基礎控除 | 48万円 | 全ての納税者に適用 |

| 給与所得控除 | 55万円 | 給与所得者に適用 |

| 合計 | 103万円 | この金額を超えると所得税が発生する可能性がある |

つまり、年収が103万円以下であれば、所得税は原則としてかかりません。しかし、この壁を超えると、所得税が発生し、扶養に入っている場合は、扶養者の税負担が増える可能性もあります。そのため、パートやアルバイトで働く方は、この壁を超えないように労働時間を調整する傾向があります。

なぜ178万円なのか?

国民民主党が178万円という金額を提示した背景には、1995年に103万円の壁が設定されて以降の最低賃金の上昇があります。1995年から現在まで、最低賃金は約1.73倍に上昇しており、この上昇率を考慮すると、103万円の壁は178万円程度に引き上げるのが妥当であるという考えに基づいています。

12月9日週の動き

2024年12月11日、自民党、公明党、国民民主党の3党は、2025年から103万円の壁を178万円を目指して引き上げることで合意しました。しかし、具体的な引き上げ額は明示されておらず、「178万円を目指す」という表現にとどまっています。

国民民主党の主張

国民民主党は、この政策によって、以下の効果を期待しています。

- 労働力不足の解消:年収の壁を気にせずに働けるようにすることで、労働市場への参加を促進。

- 女性の社会進出の促進:就業調整をなくし、女性がより働きやすい環境を作る。

- 家計の負担軽減:所得税の負担を減らし、可処分所得を増やす。

国民民主党は、基礎控除を現行の48万円から123万円に引き上げることで、非課税となる年収の上限を178万円に引き上げることを提案しています。

課題事項・懸念事項

この政策には、以下のような課題や懸念事項も存在します。

- 税収減:所得税の非課税範囲が拡大するため、国の税収が減少する可能性があります。

- 社会保険制度との整合性:所得税の壁だけを引き上げても、社会保険の壁(106万円、130万円など)が残るため、働き控えが解消されない可能性があります。

- 制度設計の複雑化:引き上げ額や実施時期、財源の確保方法など、具体的な制度設計が複雑になる可能性があります。

- 高所得者層への影響:基礎控除の引き上げは、高所得者層にも減税効果をもたらすため、所得格差を拡大する可能性があります。

現在議論されている事項とその状況

現在、与党と国民民主党の間で、具体的な引き上げ額や実施時期、財源の確保方法などが議論されています。自民党は、物価上昇率を基準に123万円に引き上げる案を提示していますが、国民民主党は178万円を主張しており、意見が対立しています。

また、特定扶養控除についても、自民党は子どもの年収要件を103万円から150万円に引き上げる方向で調整しています。

今後の予定

2024年12月末までに、具体的な引き上げ額や実施時期が決定する見込みです。

まとめ

「103万円の壁」を178万円に引き上げるという国民民主党の政策は、労働力不足の解消や女性の社会進出の促進など、多くのメリットが期待される一方で、税収減や社会保険制度との整合性など、解決すべき課題も多く存在します。今後の議論の行方に注目し、より良い制度が実現することを期待しましょう。

用語解説

- 基礎控除:所得税を計算する際に、すべての納税者が所得から差し引くことができる控除。

- 給与所得控除:給与所得者が所得税を計算する際に、所得から差し引くことができる控除。

- 所得税:個人の所得に対して課される税金。

- 扶養:経済的に自立できない親族を養うこと。

- 特定扶養控除:19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除。

免責事項

この記事は、現時点での情報を基に作成されており、今後の制度改正によって内容が変更される可能性があります。正確な情報については、関係省庁の発表をご確認ください。